一般承継?包括承継?特定承継? 何種類あるの?

で,何が違うの?

本記事は,本記事は,一般(包括)承継と,特定承継の違いについて解説しています。

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。

現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発合格(202点)した勉強法

参考:4ヶ月で筆者を合格に導いた超厳選の良書たち

読者さんへの前置き

※赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です

※太文字は,解説中で大切なポイントです

※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

【結論】権利・義務の承継の種類は,一般承継と特定承継の2つ

- 一般承継:一切の権利・義務・立場を,包括的に承継すること

- 特定承継:特定の権利・義務を,一部承継すること

※包括承継は,一般承継の別名なので,同じものです。

【解説】包括承継でも承継しないものもある

一般承継

一般承継は,別名「包括承継」と言い,その名の通り,ある人が保有する権利・義務・立場を,そっくりそのまま“包括”的に承継することを言います。

民法ですと,相続が代表的な一般承継です。

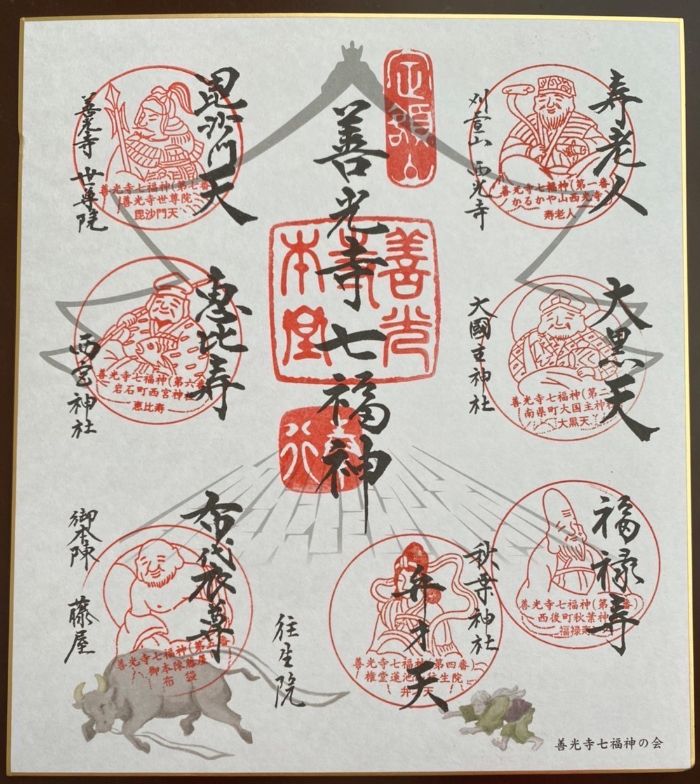

相続を定める民法896条の条文を確認すると,ズバリまさに一般承継の内容が書かれています。

民法896条 【相続の一般的効力】

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

包括的に一切の権利義務を承継するとする一方で,民法896条のただし書きにある一身に専属する権利(一身専属権)は,承継しません。

※一身専属権については,こちらの記事で解説しています。 併せて読んでみてください!

また,一身専属権以外にも,代理権(民法111条1項)や使用貸借権(民法597条3項)のように,例外的に一般承継(相続)しない権利もあります。

※使用貸借権が一般承継しない点については,以下の記事で解説しています。

ちなみに,代理権が相続しない理由は,信頼して代理人に代理権を授けているのに,相続してしまうと,どんな人に代理権が渡ってしまうかわからないためです。

また,“借主の死亡時”に使用貸借権が相続しない理由は,貸主は“その借主が返してくれることを信じて無償で貸している”のに,勝手に相続されて,どこの誰ともわからない人に無償で貸さなければいけないのは酷だからです。

特定承継

特定承継は,ある人が保有する権利・義務の“特定の”一部を,承継することです。

具体的には,売買契約や譲渡契約による権利の承継のことを指します。

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

励みになりますので,もしこの記事がみなさまの学習に少しでも役に立ちましたら,一言でもよいので応援コメント頂けますと大変うれしいです!

※人気記事も是非あわせて読んで,勉強効率をUPしましょう!

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

最後まで読んでくださりありがとうございました!