代理権の消滅って,後見開始・破産手続開始で消滅するのは本人だっけ?代理人だっけ?

いつもゴチャゴチャに混乱してしまうので,覚え方を教えてください!

本記事では,民法111条の,代理権の消滅について,わかりやすく解説しています。

本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。

- 代理権の消滅が発生する事由を一覧表で整理できる

- 本人の後見開始では代理継続し,代理人の後見開始で代理終了の理由がわかる

- どのように代理権の消滅ルールが作られたのかを知ることができる

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。

現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法

参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

読者さんへの前置き

※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです

※太文字は,解説中で大切なポイントです

※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

結論:代理を継続すべきでない場合に,代理権を消滅させて強制終了する

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

民法111条 【代理権の消滅事由】

民法111条2項の『委任の終了』は,委任契約の解除と,民法653条に規定されているもののふたつが該当します。

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

民法111条は,代理権の消滅ルールを定めており,代理が強制終了するパターンを規定しています。

代理権の消滅ルールは,以下の大きな方向性をもとに設計されています。

『死亡・破産・後見開始のような大きなトラブルが発生した場合に,代理を打ち切った方が良ければ消滅し,むしろ代理を継続すべきときは存続する』

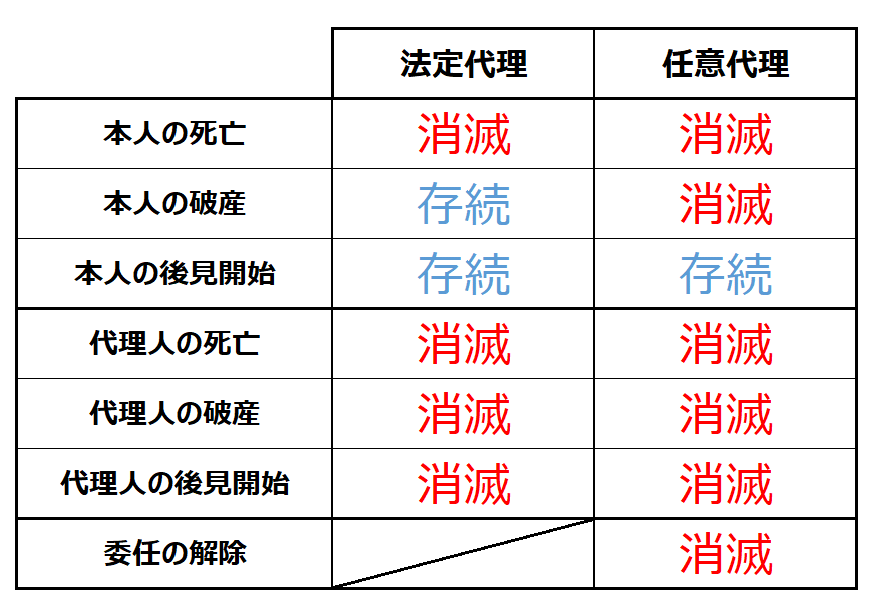

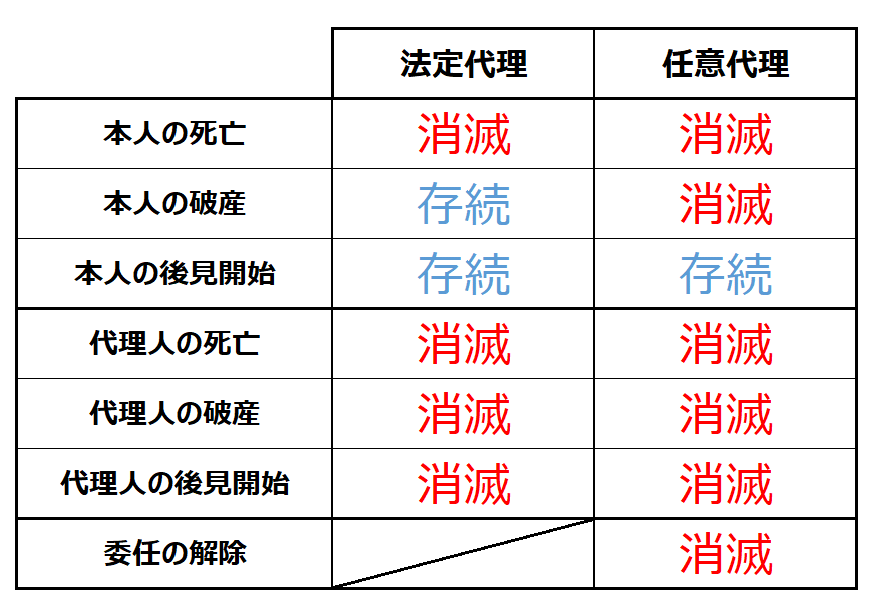

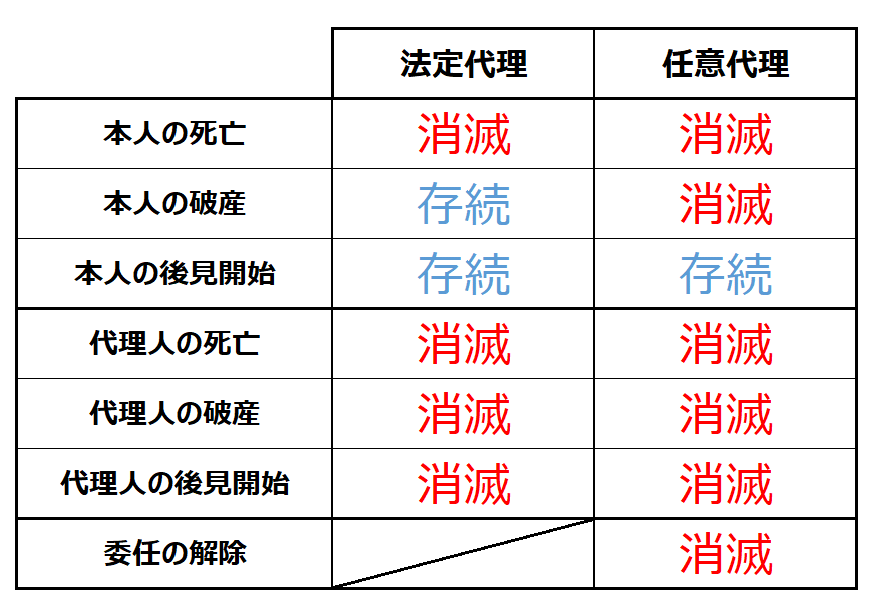

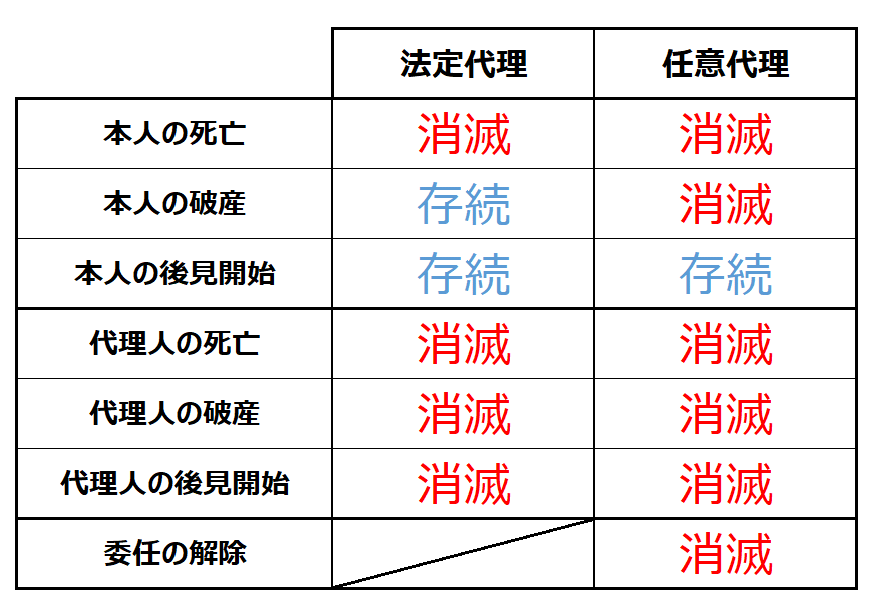

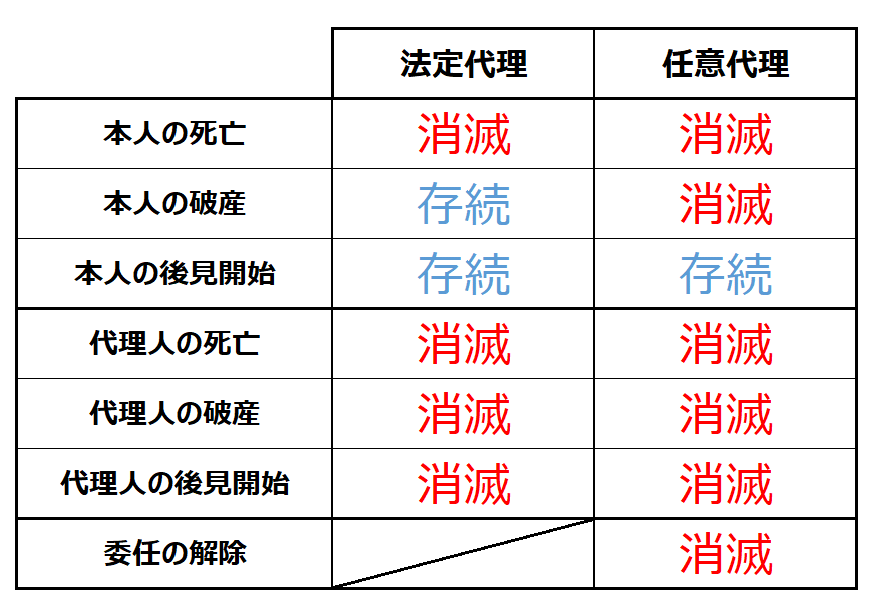

民法111条と民法653条に規定されていることを整理して一覧表にすると,以下のとおりです。

民法111条と民法653条を合体させて,幻の条文民法111+653条を完成させると,次のようになります。

(創り方は後述します!)

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと2 任意代理は、前項各号に掲げる事由のほか、委任契約の解除又は本人が破産手続開始の決定を受けたことによっても終了する。

幻の民法111+653条 【代理権の消滅ルール】

解説:幻の条文 民法111+653条を一緒に創りましょう

受験生が暗記に苦しむ箇所

表見代理の3条文(民法109・110・112条)の間に割り込むカタチで居座る本条111条では,代理権の消滅が発生するパターンを規定しています。

筆者が受験生だったときもそうなのですが,授業で教えている生徒の方も,なぜかこの111条の暗記はこんがらがってしまいやすい箇所なイメージがあります。

あれ?任意代理のとき,本人の破産で代理権って存続するんだっけ?消滅するんだっけ?

と,なぜか混乱しがちです。

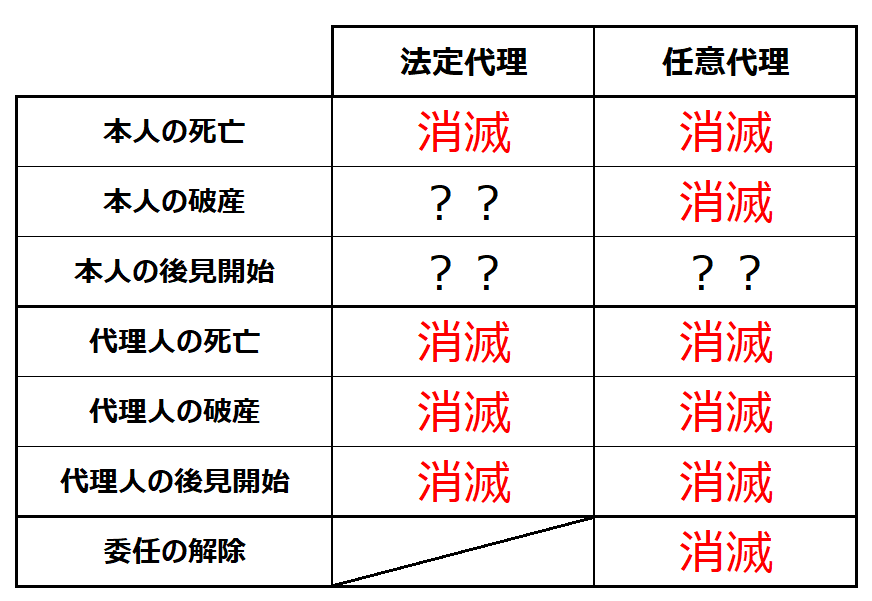

結論としては,以下の図のとおりなので,上記のケース(任意代理時,本人が破産)では代理権は消滅します。

この一覧表に書かれていることが,全てなのですが…

「これを暗記しておきましょう」だけでは,解説にならないので,ここからは,なぜ,このような一覧表のルールになっているのか?

を,背景や理由を考えながら,確認していきましょう。

民法111条(や民法653条)が,どのように作られているのか,をしっかり押さえておくのはとても大切です。

試験中,緊張してド忘れしても,代理権の消滅ルールの作り方を理解していれば,試験中にその場でルールを思い出せるからです。

それでは,代理権の消滅ルールの作られ方から,早速見ていきましょう!

代理権の消滅ルールの作られ方

民法111条の代理権の消滅ルールは,以下のような方向性で作られています。

『死亡・破産・後見開始のような大きなトラブルが発生した場合に,代理を打ち切った方が良ければ消滅し,むしろ代理を継続すべきときは存続する』

代理制度は,代理を頼む側と頼まれる側の,少なくとも2名以上が関わるものです。

頼む側・頼まれる側のどちらか片方が“死亡する”というのは,当事者の片方が欠けることになるので,代理という制度を考えたとき,大きなトラブルが発生したと言えます。

また,民法は,死亡以外にも,破産と後見開始も大きなトラブルと考えています。

破産は,その人が経済的に危機的な状況にあることを意味します。

簡単に言うと,「やべぇ…。 お金が無ぇ…。」ということです。

後見開始も,被後見人になったということであり,それは“精神的障害により,事理弁識能力を欠く常況”に陥ったことを意味します。

つまり,もしも代理人について後見が開始した場合,判断能力が無い人に代理権が有るという,非常に危険な状態が出来上がるわけです。

以上から,民法は死亡・破産・後見開始の3つは,“代理関係を継続すべきかどうか”を,一旦立ち止まって判断すべき重要なターニングポイントと考えています。

そこで民法111条を用意し,本人(委任者)と代理人(受任者)のそれぞれに,死亡・破産・後見開始が発生した場合を考え,代理を継続するか・終了するかを規定しているのです。

代理権の消滅の理解ポイント4つ

前述のとおり,代理権の消滅ルールは,以下の大きな方向性をもとに作られています。

『死亡・破産・後見開始のような大きなトラブルが発生した場合に,代理を打ち切った方が良ければ消滅し,むしろ代理を継続すべきときは存続する』

この大きな方向性のもとで作られたルールの結果が,冒頭の一覧表です。

これらの結果を理解するために知っておきたいポイントが,4つ存在します。

【代理権の消滅ルールを理解するためのポイント4つ】

- ①代理は相続しない

- ②代理人のトラブル発生時には,代理人に代理させるべきではない

- ③本人が破産して報酬を払えないなら代理は終了

- ④本人のトラブル発生時には,代理制度が本領発揮する場面

これら4つのポイントを知っておけば,代理権の消滅ルールがバッチリ憶えられます。

各ポイントに沿って,憶えるべき内容を整理していきましょう。

ポイント①:代理は相続しない

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

民法111条 【代理権の消滅事由】

民法111条1項の『代理権』は,法定代理・任意代理(委任代理)の両方を含んでいることを,しっかりと認識しておいてください。

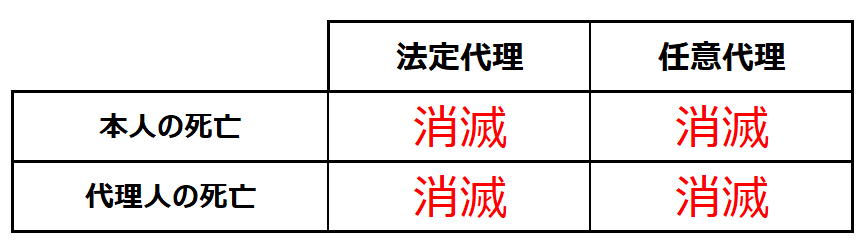

民法111条1項1号と2号の“死亡”に着目して読むと,法定代理の代理権も,任意代理の代理権も,本人・代理人の死亡によって消滅すると書かれています。

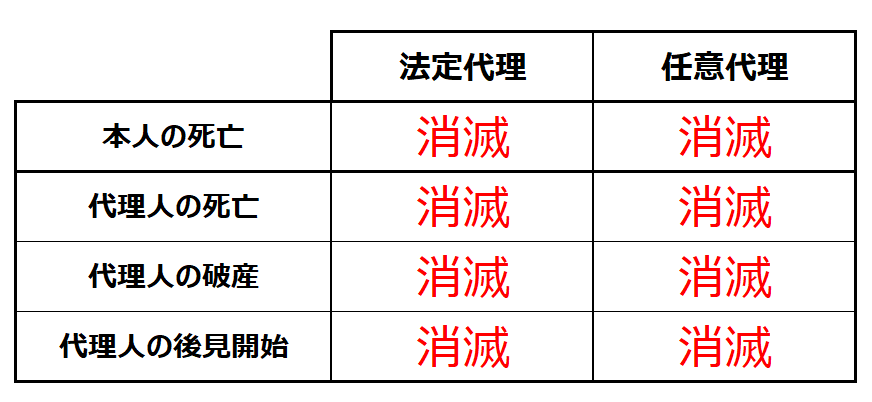

したがって,以下の表が導けます。

「本人だろうが代理人だろうが,いずれの死亡でも代理権が消滅する」というのは,言い換えると「代理は相続しない」ということです。

人の死によって必ず発生する相続は,包括承継であるため,相続人は原則として死んだ人の権利・義務・立場を,そっくりそのまま承継します。

代理権も,「本人を代理できる権利」であるので,相続してもよさそうですが,民法111条はそれを否定します。

なぜでしょうか?

法定代理は親権者や後見人・保佐人・補助人など要件を満たした者が保護者になるものです。

したがって,保護者になるべき立場・資格を有すると,法律が認めた者のみが,代理権を有することができます。

法定代理の場合,基本的には本人は誰が法定代理人になるかは選べません。

(皆さんが未成年であったとき,ご両親以外に親権者を変更しようとしても簡単にはできなかったはずです。)

そのため,そう簡単に法定代理人を変更できない本人からしたら,法定代理人が死んだときに,どんな人柄・性格かもわからない法定代理人の相続人に代理権が移ってしまうのは望ましくありません。

したがって,法定代理人が死んだ場合,法定代理人になるに相応しい人を,家庭裁判所などが改めて選定すべきであると言えます。

これらの事情を加味し,法定代理人の死亡では,代理権を相続させず,強制的に代理を終わらせるルールを民法は採用しています。

また,法定代理人が守る対象である本人が死んだ場合,代理権を存続する必要はないので,当然に代理関係は終了します。

一方,任意代理は,委任者と受任者との間の信頼関係で成り立っているものです。

法律トラブルの解決の代理を,法に詳しい弁護士に任せていたのに,受任弁護士の死亡により,どこの誰ともわからない,弁護士ですらない相続人に代理人の立場を承継させるのは望ましくありません。

ここまで述べた背景から,本人や代理人の死亡という大きなトラブルが発生した場合は,法定代理・任意代理を問わず,代理は強制終了(相続で承継されない)するルールとされています。

ポイント②:代理人のトラブル発生時には,代理人に代理させるべきではない

改めて,民法111条1項1号・2号を見てみましょう。

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

民法111条 【代理権の消滅事由】

法定代理・任意代理が消滅する事由として,本人に起きることとしては死亡のみになってますね。

対して,代理人に起きると代理権が消滅する事由としては,死亡・破産・後見開始の3つが規定されています。

本人・代理人の死亡で代理権が消滅することについては,前述しました。

それに加えて,代理人が破産した,代理人について後見開始の決定があったことでも代理が終了するようです。

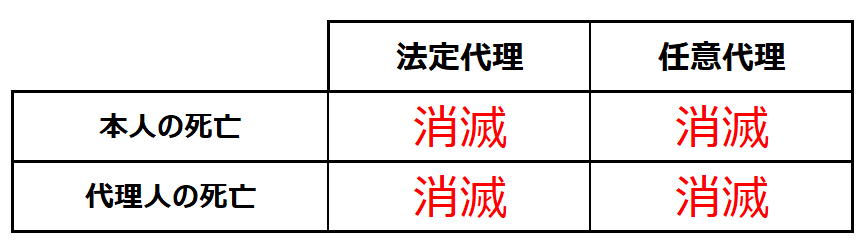

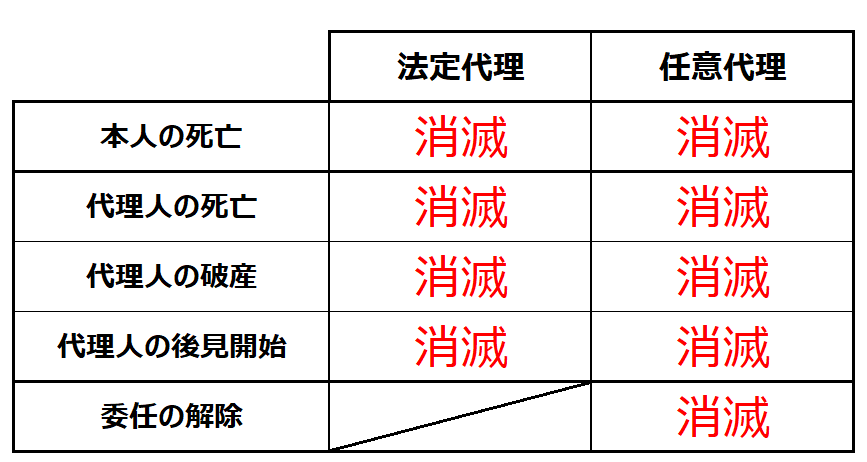

では,法定代理・任意代理において,代理人の破産,代理人の後見開始で代理権が消滅することを一覧表に書き加えましょう。

書き加えると,以下のとおりとなります。

では,なぜ代理人の身に死亡・破産・後見開始が発生すると代理権は消滅するのでしょうか?

代理人の死亡については前述のとおりですので,代理人の破産・後見開始についてみてみましょう。

代理人が破産したということは,「代理人が経済的に危機的状況に陥っている」ことを意味します。

したがって,自分の財産・金銭をコントロールできていない可能性が非常に高いと言えます。

よって,民法としては「自分のこともちゃんと管理・コントロールできない人に,他人の代理なんて任せられねーよ」ということで,代理人の破産時には代理権を消滅させることとしました。

次に,代理人の後見開始はどうでしょうか?

後見開始の審判をされて,代理人が被後見人になったということは,「代理人は精神上の障害により,事理弁識能力を欠く常況にある」ということです。

事理弁識能力を“欠く”とは,事理弁識能力がゼロということを意味しており,経済的判断能力が全くない人に,他人の代理をさせることは非常に危険です。

そこで民法は,「代理を任せていた人が,判断能力ゼロになった場合に,代理を継続させるのは危険やろ」ということで,代理人について後見開始がされた場合には,代理権を消滅させ,代理を強制終了させることにしたのです。

※事理弁識能力が,不十分である補助開始や,著しく不十分である保佐開始の場合,“判断能力を欠く”すなわち“判断能力がゼロ”というわけではありません。

よって,判断能力が少なからず残っていること評価し,代理権は消滅せず,代理は継続しますので注意してください。

以上のことから,代理人に死亡・破産・後見開始という大きなトラブルが発生したときは,代理権を消滅させて,代理を強制終了させるルールとなっています。(民法111条1項2号)

ポイント③:本人が破産して報酬を払えないなら代理は終了

ここまで,民法111条1項に規定されていることを整理してきました。

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

民法111条 【代理権の消滅事由】

続いて,民法111条2項を確認してみましょう。

どうやら,民法111条2項によると,委任代理(任意代理)では,今までの話に加えて『委任の終了』によっても,代理権が消滅するようです。

『委任の終了』とは一体なんなのかというと,以下の2つのことです。

- 委任契約の解除

- 民法653条【委任の終了事由】

委任契約の解除

委任は,委任契約によって成立し,法律行為を他人に代理させることですので,契約を解除すれば,『委任の終了』と言えます。

さっそく一覧表に,委任契約解除によって代理が消滅することを加えておきましょう。

(民法111条2項は,任意代理のみの話なので,法定代理は関係ないことに注意してくださいね!)

民法653条【委任の終了事由】

民法653条は何を定めているのかというと,ずばり【委任の終了事由】を定めています。

民法111条2項によると,この条文に書かれていることでも代理権は消滅するそうです。

では,肝心の民法653条を見てみましょう。

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

代理の場合において,委任者とは“本人”のこと,受任者とは“代理人”を指します。

このことを頭に入れて,民法111条の表記と揃うように,民法653条を書き換えてみましょう。

委任任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

一委任者本人又は受任者代理人の死亡

二委任者本人又は受任者代理人が破産手続開始の決定を受けたこと。

三受任者代理人が後見開始の審判を受けたこと。↓

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer

一 本人又は代理人の死亡

二 本人又は代理人が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

スッキリしましたね!

…民法653条って,民法111条1項にめっちゃ似てますよね。

ちょっと,民法111条1項と,民法653条を見比べてみましょう。

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

民法111条 【代理権の消滅事由】

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer

一 本人又は代理人の死亡

二 本人又は代理人が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

見やすくするために,民法111条1項の方を,民法653条と同じ書き方に揃えてみますね。

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法111条1項 【代理権の消滅事由】 比較する様Ver

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer

一 本人又は代理人の死亡

二 本人又は代理人が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

民法111条1項は,法定代理・任意代理の両方に共通する代理権消滅事由です。

民法653条は,任意代理のときの代理権消滅事由です。

両者を,よ~~~~~く見比べてみてください。

よく見ると,民法111条1項と民法653条には,一部ダブってしまっているところがありますね。

ダブってしまっているところを民法653条の方から消してみましょう。

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法111条1項 【代理権の消滅事由】 比較する様Ver

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer

一 本人又は代理人の死亡

二 本人又は代理人が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

↓

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法111条1項 【代理権の消滅事由】 比較する様Ver

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと。

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer2

二 本人が破産手続開始の決定を受けたこと。

どうやら,任意代理は,本人の破産によっても終了するようであることがわかりました。

では,民法111条1項2項と,民法653条書き換えVer2を,無理矢理合体させて,民法111条を完全に理解するために必要な,幻の条文民法111+653条を創ってみましょう。

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

民法111条 【代理権の消滅事由】

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer2

二 本人が破産手続開始の決定を受けたこと。

↓ 合体するために,用語を微調整

1

代理権法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって消滅終了する。

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと2

民法111条 【代理権の消滅事由】委任による代理権任意代理は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了委任契約の解除又は『民法653条書き換えVer2』によっても消滅終了する。

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer2

二 本人が破産手続開始の決定を受けたこと。

↓ 民法111条2項『民法653条書き換えVer2』のところに,

↓ 民法653条書き換えVer2の『本人が破産手続き開始の決定を受けたこと』を挿入

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと2 任意代理は、前項各号に掲げる事由のほか、委任契約の解除又は

民法653条書き換えVer2本人が破産手続開始の決定を受けたことによっても終了する。民法111条 【代理権の消滅事由】 比較する様Ver

任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

二 本人が破産手続開始の決定を受けたこと民法653条 【委任の終了事由】書き換えVer2

↓ 民法111条2項に民法653条を吸収させて,完成!

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと2 任意代理は、前項各号に掲げる事由のほか、委任契約の解除又は本人が破産手続開始の決定を受けたことによっても終了する。

幻の民法111+653条 【代理権の消滅ルール】

ついに民法111条の究極完全体である,幻の条文,民法111+653条にたどり着けましたね…。

結局,“法定代理の場合”は,民法111+653条1項に書かれている事由で代理は終了します。

さらに,“任意代理の場合”は,民法111+653条1項に加えて2項に書かれている,委任契約の解除か,本人の破産によっても終了するようですね。

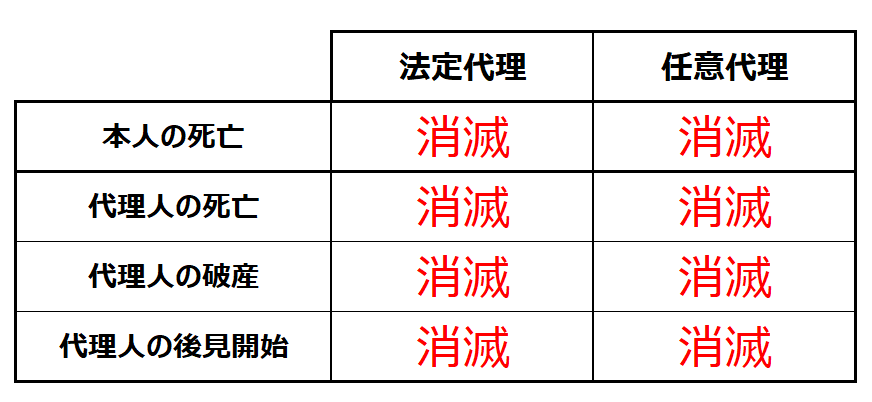

民法111+653条を完成させるまでの話を一覧表に整理(任意代理時に本人の破産で代理終了を追記)すると,このようになります。

なぜ任意代理では,本人の破産で代理が終了するのか

さて,なぜ任意代理では,本人の破産で代理終了するのでしょうか?

その理由は,任意代理は実務上,有償で行われることが多いためです。

任意代理をお願いしている本人が破産した場合,任意代理の報酬を払えない可能性がかなり高いです。

仮に,本人が破産しても,任意代理が継続してしまうとなると,代理関係を終わらせるためには,任意代理人は委任代理契約を解除するしかありません。

もしもこのとき,本人が拒否した場合,代理は終了しませんので,任意代理人は,報酬は払われないかもしれないのに代理人の義務は果たさないといけない立場に置かれます。

(もしくは,任意代理を終わらせるために,任意代理人が自分で死ぬか・破産するか・後見開始するしかありません。 が…,代理を終わらせるために自殺する人はいないと思いますし,どれも現実的ではありませんね…笑)

これは代理人とってかなり酷な状況と言えます。

よって,民法は「代理してもらった報酬が払えないなら代理は終わらせるべきやろ」というルール設計をしています。

ポイント④:本人のトラブル発生時には,代理制度が本領発揮する場面

本記事ももうあと少しです。 頑張りましょう!

もう一度,一覧表を見てみましょう。

民法111条や民法653条で何も言及されていないので,3か所だけ「?」となっていますね。

つまり,以下の3つのパターンは,代理が終了するのか継続するのか,何も書かれていません。

- 法定代理で,本人が破産した

- 法定代理で,本人が後見開始の審判が決定を受けた

- 任意代理で,本人が後見開始の審判が決定を受けた

民法111条や民法653条は,代理が終了するパターンを定めているので…

「民法111条や民法653条に書かれていることが発生すると,代理は強制終了」

でしたね?

すなわち,これを反対解釈すると…,

「民法111条や民法653条に書かれていないことが発生なら,代理は継続する」

と,解釈できます。

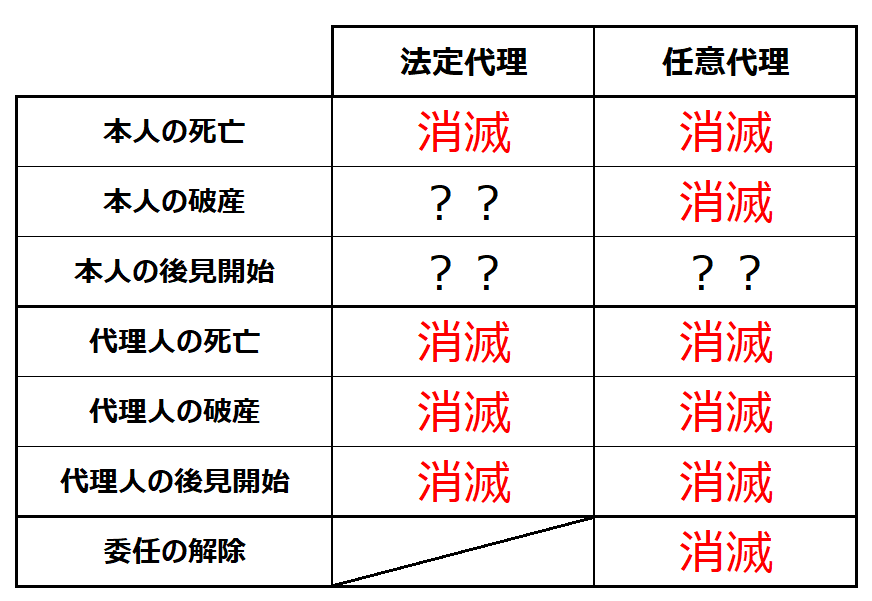

したがって,「?」だった,以下の3パターンにおいては,代理は『存続』します。

- 法定代理で,本人が破産した

- 法定代理で,本人が後見開始の審判が決定を受けた

- 任意代理で,本人が後見開始の審判が決定を受けた

これで一覧表が完成しました…お疲れ様でした。(長かった…)

上記3パターンで代理が継続する理由ですが,簡単に解説しておきます。

法定代理で,本人が破産した

法定代理人は,未成年者や,経済的判断能力が劣る制限行為能力者を保護する者です。

したがって,本人が破産したとしても,経済的判断能力が不十分な本人を護るのが法定代理人の役割と言えます。

よって,法定代理人が本領を発揮すべき場面と言え,代理は継続し,法定代理人が本人を守り続けることになります。

法定代理&任意代理で,本人が後見開始の審判が決定を受けた

こちらも,法定代理だろうが,任意代理だろうが,成年被後見人になった本人は経済的判断能力が無く,保護すべき対象です。

よって,代理人が本領発揮すべき場面ですので,代理は継続します。

まとめ

最後に,ポイントをまとめておきます。

【代理権の消滅ルールの方向性】

死亡・破産・後見開始のようなトラブルが発生した場合に,代理を打ち切った方が良ければ消滅し,むしろ代理を継続すべきときは存続する

【代理権の消滅ルールの理解のポイント4つ】

- 代理は相続しない

- 代理人のトラブル発生時には,代理人に代理させるべきではない

- 本人が破産して報酬を払えないなら代理は終了

- 本人のトラブル発生時には,代理制度が本領発揮する場面

【幻の条文 民法111+653条】

1 法定代理又は任意代理は、次に掲げる事由によって終了する。

一 本人又は代理人の死亡

二 代理人が破産手続開始の決定を受けたこと

三 代理人が後見開始の審判を受けたこと2 任意代理は、前項各号に掲げる事由のほか、委任契約の解除又は本人が破産手続開始の決定を受けたことによっても終了する。

幻の民法111+653条 【代理権の消滅ルール】

【代理権の消滅ルールの一覧表】

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

※前条の解説はこちらです。

※次条の解説はこちらです。

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

最後まで読んでくださりありがとうございました。