善意・悪意・善意有過失・善意重過失・善意軽過失とか,似たような言葉が多いんじゃ!!

結局,これらの大小関係ってどうなってるん?!

わかりやすくまとめて欲しい!!

本記事は,法律用語の善意・悪意・善意有過失・善意重過失を徹底的にわかりやすく解説します。

本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。

- 善意・悪意などの概念を頭の中でスッキリ整理できる!

- 善意・悪意たちの順序関係性を図で理解できる!

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。

現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法

参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

読者さんへの前置き

※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです

※太文字は,解説中で大切なポイントです

※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!

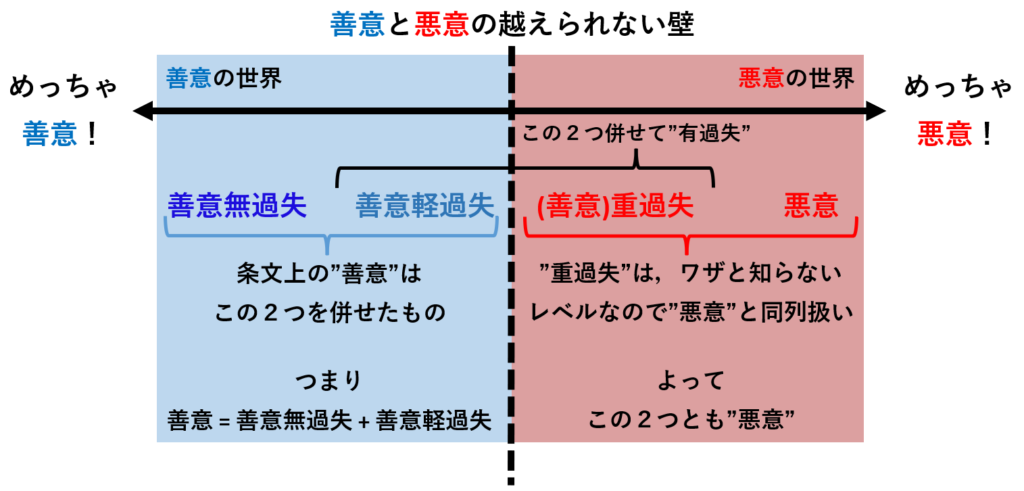

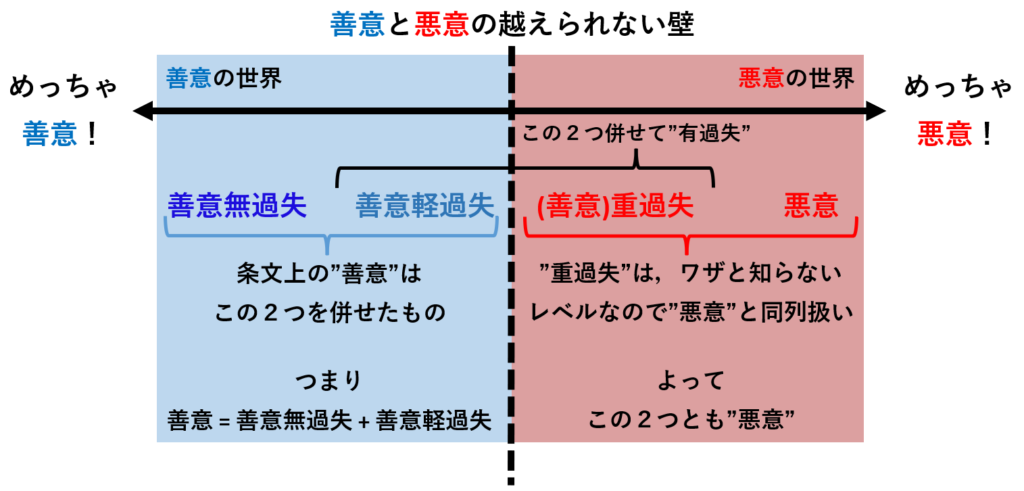

【結論】善意・悪意の理解は3つの図だけでOK!

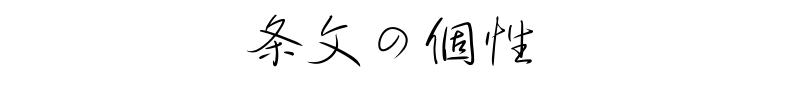

善意・悪意などの関係性は,以下の3つの図たちで完全に理解できます。

これらを見て「あー!すっきりした!」と,頭がクリアになった場合は,本記事での解説は終了です。

それだけ善意・悪意は,整理すればわかりやすい分野なのですが,いかんせん基本書などは文字でしか解説されてなくて,なんとなくわかったつもりになってしまいます…。

善意・悪意について完璧だぜ!って方は,上図を使った意思表示の第三者の対抗要件の問題の解き方を以下の記事で解説しているので,ぜひぜひ絶対に読んでいってください!

次の記事を読めば,心裡留保(93条)・虚偽表示(94条)は善意で第三者は対抗できるのに,なぜ錯誤(95条)・詐欺(96条)では善意無過失まで要求されるのか,という理由を説明できるようになり,暗記が不要になります!

ここからの【解説】フェーズでは,上図が作られる過程に触れつつ,善意・悪意たちの関係性を紐解いていきます。

【解説】各用語の大小関係を俯瞰しよう!

まず大前提は、知らない・知っている

まず、「善意=知らない」,「悪意=知っている」を意味します。

この、知らない/知っているの、善意/悪意の2分割は、善意悪意を理解するのにスーパー大前提ですのでしっかり抑えましょう。

ここで,より知らない方を大として不等号を使って,①善意>悪意としておきます。

(善意)重過失=ワザと知らない=知っているってことにする=悪意

さて、善意と悪意の2分割をしたら、次は重過失を憶えます。

重過失は、お前ワザとやっただろってレベルのミスによって知らない状態を指します。

敢えてキチンと書くと善意重過失です。

善意重過失も、厳密には知らない状態だから、知らないってことで、善意です。

ところが、民法をはじめ、法律は、基本的に善意である人の味方をするように設計されています。

そのため、善意重過失を善意として扱ってしまうと,本当は知っているべき立場なのにワザと(=重過失で)知らない状態にすることで,法律によって護ってもらおうなんてことをする不誠実な人が保護されるなんてことになってしまいます。

よって、法律は、意図的にワザとミスして知らない(=善意重過失な)事態にした奴は、もう知ってる(=悪意)って事でいいよね、という扱いをします。

つまり、②(善意)重過失=悪意ということで、重過失は悪意に吸収されて,重過失は悪意と同じ扱いをします。

悪意の世界の話はここまでです。

善意は(軽)過失の有無で,善意無過失と善意有過失の2つに分かれる

さて、悪意の世界を離れて,次は善意ですが,善意は(軽)過失の有無で次の2つに分けることができます。

- ミスもなく、本当に何も知らなかった(善意無過失)

- ウッカリミスレベルの軽過失で知らなかった(善意軽過失)

つまり,③善意=善意無過失+善意軽過失といえます。

善意軽過失と善意無過失の意味はそれぞれ以下のとおりです。

善意無過失とは、完全に落ち度も無く、注意をしていたにも関わらず、知らなかった状態を指します。

善意軽過失とは、注意さえしていれば知ることができただろって状態を指します。

「注意さえしていれば知ることができた」とは、督促状を不注意で誤って他の郵便物と一緒に捨ててしまったが故に知らなかった様なパターンです。

ここで,善意の純度,つまりより「めっちゃ善意じゃん!」って順に並べると④善意無過失>善意軽過失ということになります。

①~④を合体

今まで出てきた①~④の大小関係を羅列すると以下のとおりです。

①善意>悪意

②(善意)重過失=悪意

③善意=善意無過失+善意軽過失

④善意無過失>善意軽過失

それぞれの式を順に合体させます。

まず,

①+②⇒善意>(善意)重過失=悪意

また,③善意=善意無過失+善意軽過失を①+②に代入して,

①+②+③⇒善意無過失+善意軽過失>(善意)重過失=悪意

最後に,④善意無過失>善意軽過失を加味して” 善意無過失+善意軽過失”を” 善意無過失>善意軽過失”に変換して

①+②+③+④⇒善意無過失>善意軽過失>(善意)重過失=悪意となります。

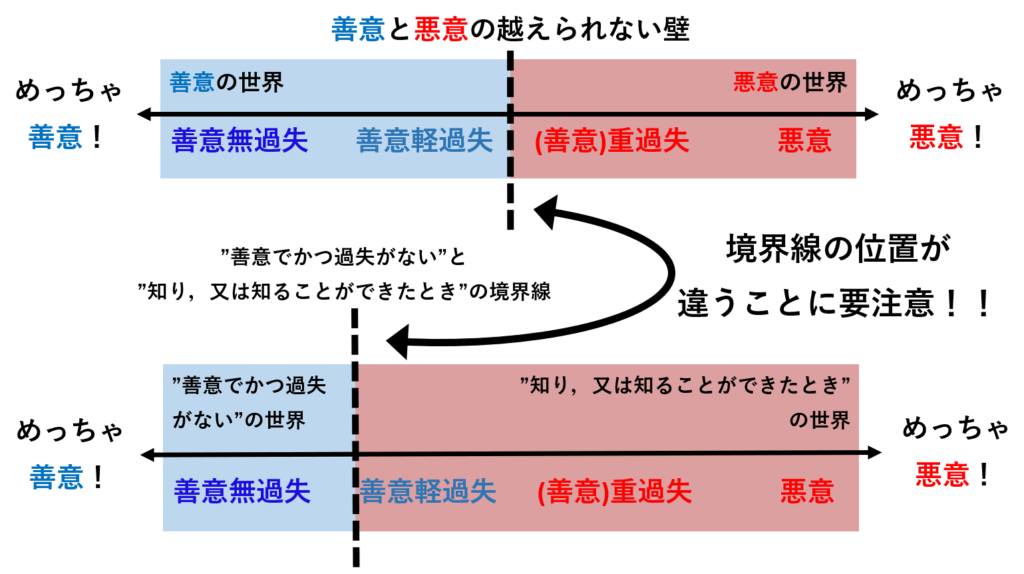

この 善意無過失>善意軽過失>(善意)重過失=悪意 の関係を図にしたのが冒頭に出したこの図です。

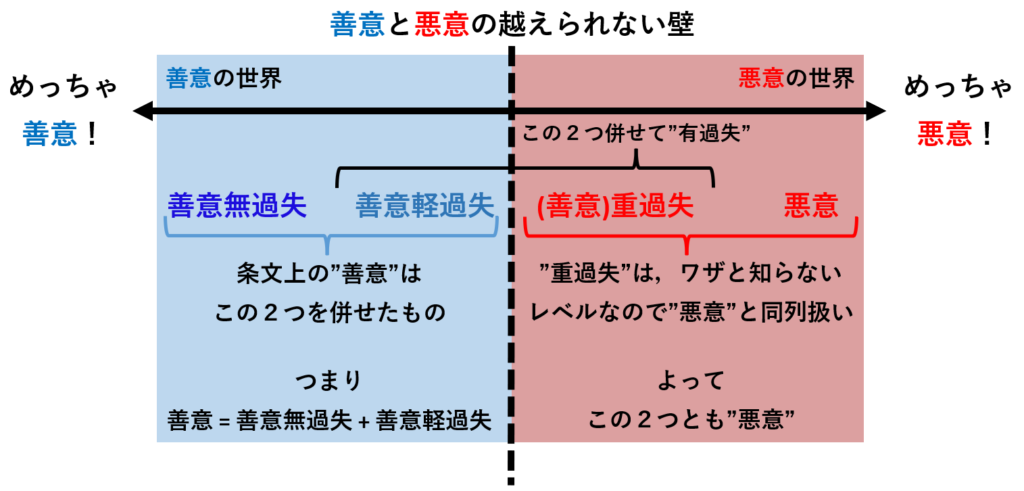

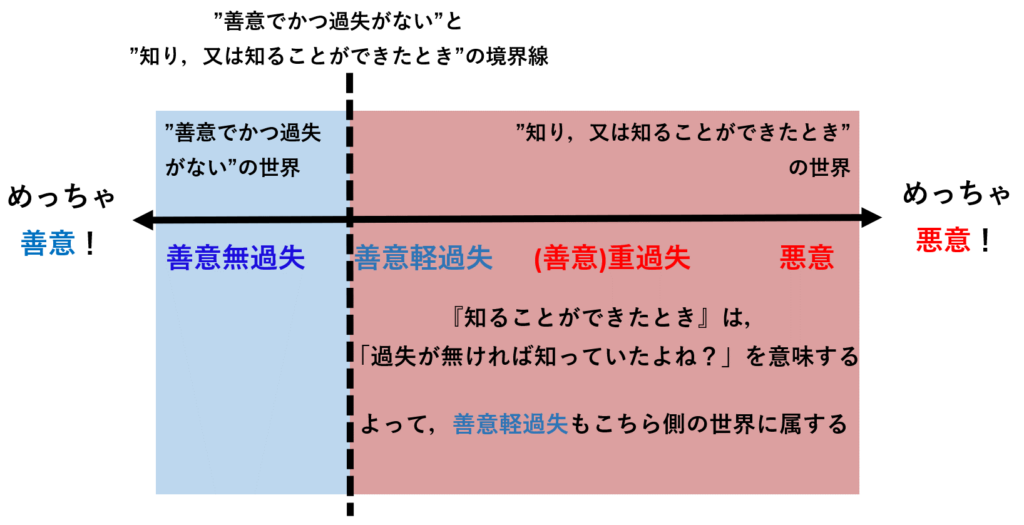

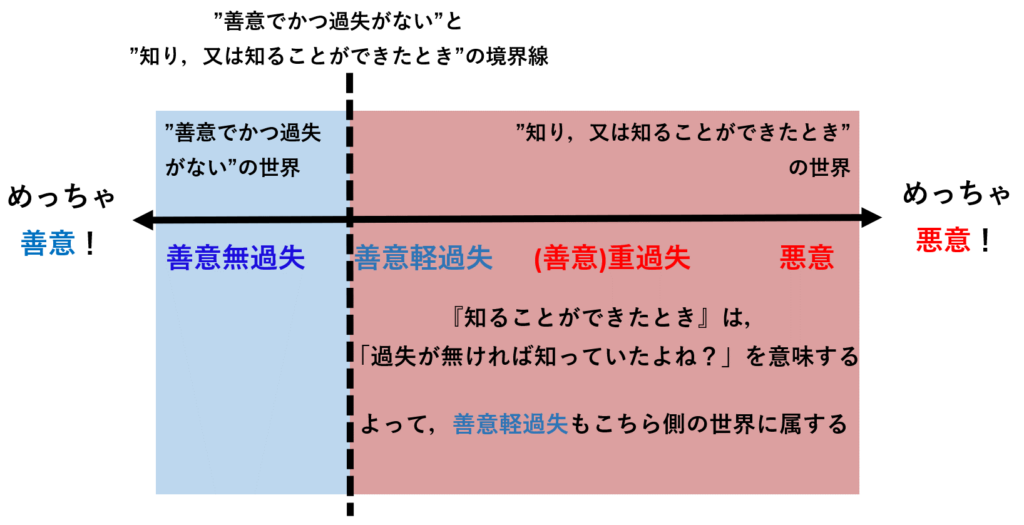

条文の"知り,又は知ることができたとき”の理解

令和2年の行政書士試験の記述式でも問われた民法96条2項に”知り,又は知ることができたとき~”という表現があります。

民法96条【詐欺又は強迫】

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この表現は知っているか否かを表現しているので,善意・悪意についての条件を定めた言い回しです。

まず,”知り,又は知ることができたとき~”の『知り』は知っている場合を指しているので悪意であることを言っているのは大丈夫と思います。

次に『知ることができたとき』は,「現状はその事実を知らない(善意である)けど,お前知ってないとおかしいよね? 過失で知らなかった? 言い訳すんな,知るチャンスあったやろ」というニュアンスで,『知ることができたとき』=善意有過失(=善意軽過失+善意重過失)を指します。

整理すると”知り,又は知ることができたとき~”は”悪意or善意軽過失or善意重過失のとき~”ということになります。

これを,善意悪意の理解の時に使った図をベースにして図解すると下図のようになります。

まとめ

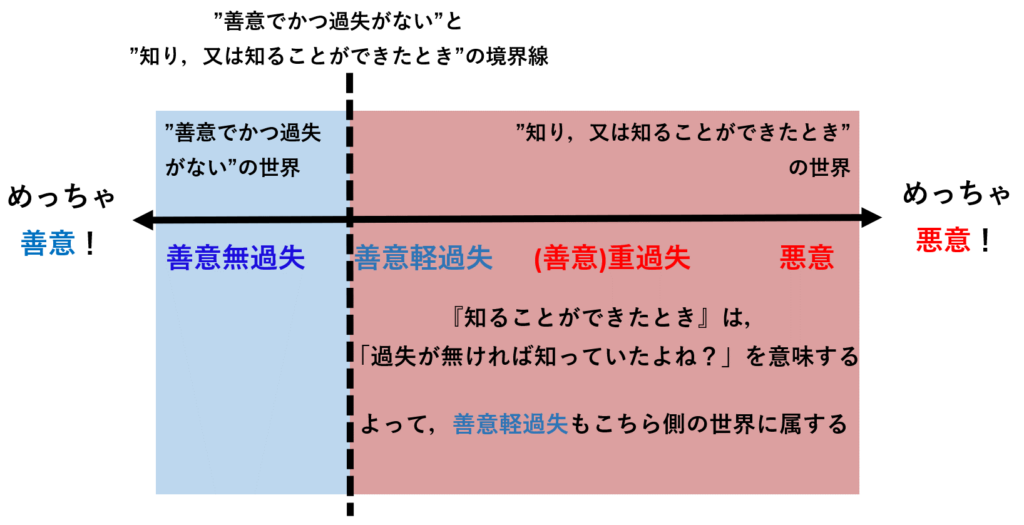

最後に,あらためて,ここまでで作った図を並べると次の様になります。

上記の2つの境界線には位置に差があることはしっかり認識しておいてくださいね。

なんだか今回は,数学みたいな解説になってしまいました…。

今回作成した図を使って頭の中の整理を是非して頂ければ嬉しいのですが,実は今回作った図を使用すると,意思表示の第三者の対抗要件の問題を暗記しなくても解けるようになります。

せっかく最後まで読んでくださったので,是非以下の記事も目を通して,暗記に頼らない,図を使った解答法もマスターして頂ければと思います。

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

励みになりますので,もしこの記事がみなさまの学習に少しでも役に立ちましたら,一言でもよいので応援コメント頂けますと大変うれしいです!

※人気記事も是非あわせて読んで,勉強効率をUPしましょう!

参考文献など

参考文献

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用テキストを無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!