今回は法119条を3分でわかりやすく解説します。

※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています

※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語です

※太文字は,解説中で大切なポイントです

※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

民法 第119条【無効な行為の追認】

条文の性格

無効な法律行為がどのように扱われるのか、及び無効な行為を追認した場合の扱いを定めた条文です。

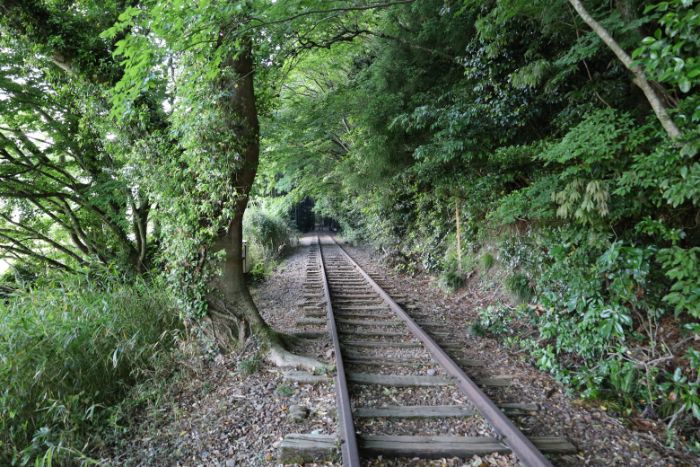

119条は、無効を、無効たらしめる条文です。 無効は何をやっても無効だということを明確にする役割を担っています。

しかし,民法には『無効』という概念を説明する記載はありません。

そのため本記事では,無効がどのような概念なのかを最初に確認した後,無効と追認との衝突をどのように取扱うのか,という流れで確認していきましょう。

条文の能力

無効とは

無効とは、外観的には法律行為らしきものは存在しているが、法律効果を発生させるべきではないとして、法律効果の発動を認めないことです。

無効が認められる場合には、法律効果を発生させてしまうと,誰かが大きな不利益を被るなど,法律効果の発動を封印しておいた方が良い事情が必ず存在します。

このような事情があるため、誰かしらが不測の不利益を被らないように,無効という概念が存在します。

無効となる場合の例

無効となる場合には以下のようなものがあります。(※以下は例示で、他にも無効となるケースは数多く存在します。)

- 意思無能力(3条の2)

- 公序良俗違反(90条)

- 心裡留保(93条)

たとえば、ベロンベロンに酔っている時にフェラーリを購入する意思表示をした場合、購入の申し込みという法律行為の外観は存在しますが、意思無能力として当該購入の意思表示は無効です。

意思無能力状態の人は、自分の法律行為の経済的利益及び不利益の判断ができません。 したがって,意思無能力者の法律行為を有効として扱うと,巨大な不利益を被る可能性があるため,民法は,意思無能力者による意思表示は一律無効として扱い,保護しています。(民法3条の2)

無効の特徴

無効は常に無効

無効は、原則として、誰が何と言おうと常に無効です。 誰から見ても無効ということです。

例外も存在し、たとえば、心裡留保において意思表示が無効となる場合、その無効は善意の第三者に対してのみ主張できます。

無効は最初から無効

無効は、誰かが「これって無効じゃね?」と言わなくても、常に最初から無効です。

無効な契約(らしいもの)が存在した場合、その契約(らしいもの)は、最初からこの世に存在しません!という扱いを受けます。

最初から無効と扱う点が、無効に似てますが全く違うものである『取消し』との相違点です。 取消しは、誰かが取消してはじめて無効になります。

無効と追認との衝突

無効とは、ひとまずそれらしい法律行為の外観は存在するが、法律効果の発動は封印されている状態でした。

民法は、法律効果が確定的に発動していないものを、本人の意思で発動する方法として追認を用意しています。

ここで問題となるのが、法律効果の発動を封印する無効と、法律効果の発動を確定させる追認とが衝突した場合、どっちが勝つのか?です。

その解決をズバリ与えているのが民法119条で、本条文内の『無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。』の記載のとおり、無効と追認とがバトルした場合、無効が勝ちます。

119条の規定により、無効は追認にも負けないチカラを手に入れたことになります。

『無効』は本当に誰にも覆せない,無効な存在ということです。

無効であることを知って追認したなら、新しい意思表示

無効になるべき場合でも、常に絶対に無効にしなくても良いような場合があります。

法が許す(公序良俗違反にあたらない)範囲で、本人が無効な契約を、有効な契約であることを望むような場合です。

その場合は、本人が無効であることを知りながら追認したならば、新たな意思表示をしたとして扱います。(民法119条ただし書き)

たとえば、Aさんが、ベロンベロンに酔っ払いながら2000万円のフェラーリを購入してしまっていたとします。(どんな状況だよ…)

前述したとおり、このベロンベロン売買契約は意思無能力の規定(3条の2)により無効な契約です。

翌日、Aさんがシラフに戻っても「2000万円なら買ってもいいか」と思い,有効な契約としたいと考えた場合、このベロンベロン売買契約を無効と知りながらも,Aさんは追認すれば良いのです。

そうしたならば、追認したことによって新たな購入の申込みの意思表示をしたことになるため、(売主が承諾したのなら)無効だったベロンベロン売買契約は、擬似的に有効な契約へと姿を変えます。

コメント

記事内で『無効は常に無効』と書きました。

また、無効な行為の追認の解説箇所では『無効だった契約は、擬似的に有効な契約へと姿を変える』と書きました。

「矛盾してね? 無効が有効になったやん」と思った方もいるかもしれませんが、上記は矛盾していません。

注意してほしいのは、無効な契約であることを知りながら追認した場合でも、当初の契約は無効のままです。

当初の契約は無効な状態から変わらず、新しい契約が構成されている点に注意しましょう。

したがって、無効は常に無効のままなのです。

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

※前条の解説はこちらです。

※次条の解説はこちらです。