地役権の消滅時効には不可分性があるんだっけ?

結局,それはどのようなものなの?

本記事は,民法292条が定める,地役権の消滅時効について,わかりやすく解説しています。

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。

現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発合格(202点)した勉強法

参考:4ヶ月で筆者を合格に導いた超厳選の良書たち

読者さんへの前置き

※赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です

※太文字は,解説中で大切なポイントです

※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

結論:“誰かひとり”にでも更新・完成猶予が発生すれば消滅時効の完成を阻害できる

要役地が数人の共有に属する場合において、その1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

民法292条

民法292条は,前条291条を補足する条文であり,“消滅時効”の話をしています。

民法292条を,かみ砕きまくって要約すると,『要役地の共有者の誰かひとりにでも,消滅時効の完成猶予・更新が発生すれば,他の共有者も消滅時効について,完成猶予・更新の効力を受けられる。』という内容となります。

したがって,地役権を保有する共有者たちは,共有者のうち“誰かひとりにでも”,消滅時効の完成猶予・更新が発生すれば,地役権の時効消滅を先延ばし・リセットできます。

これにより,地役権が時効消滅しにくくなり,地役権は存続しやすいものとなっています。

これは,民法の地役権のスタンス②:地役権を存続させようとする,に由来するものです。

※本記事は,こちらの記事を読んでいることを前提に記載している部分があります。 併せて確認してみてください。

※地役権の消滅時効の起算点については,以下の記事で解説しています。

解説:地役権の不可分性により,権利関係が複雑にならないようにする

地役権の不可分性

民法292条により,地役権の消滅時効については,誰かひとりについて時効の完成猶予・更新があれば,全員のために地役権の時効消滅を先延ばし・リセットができます。

これを,地役権の不可分性と言います。

もしも民法292条が存在しないとなると,要役地の共有者のある人は地役権を時効により消失し,他の共有者は引き続き地役権を保有している…というような,複雑な状況が出来上がってしまいます。

地役権は,要役地と承役地の連携の下で,承役地の負担の上に存在するという,他の用益物権(地上権・永小作権)たちとは少し違う側面が存在します。

ただ単に,地役権という権利を保有している者(地役権者)が,承役地を利用できる,という単純な権利ではないということです。

地役権が,承役地の負担の上に成立しているという性質を加味し,地役権の消滅時効について発生した完成猶予・更新の効果は,要役地の共有持分に影響されないようにし,権利関係が複雑にならないようなルールとしたのです。

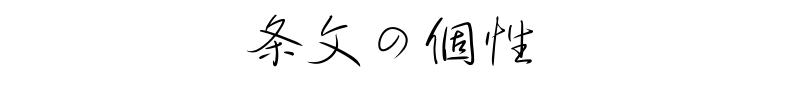

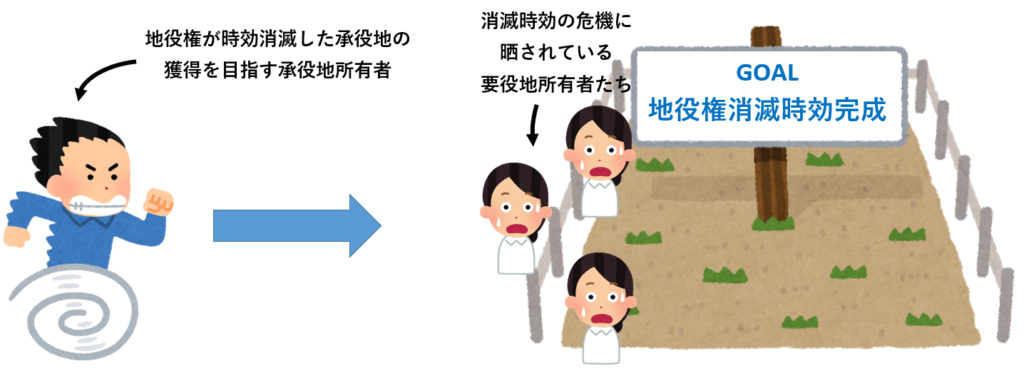

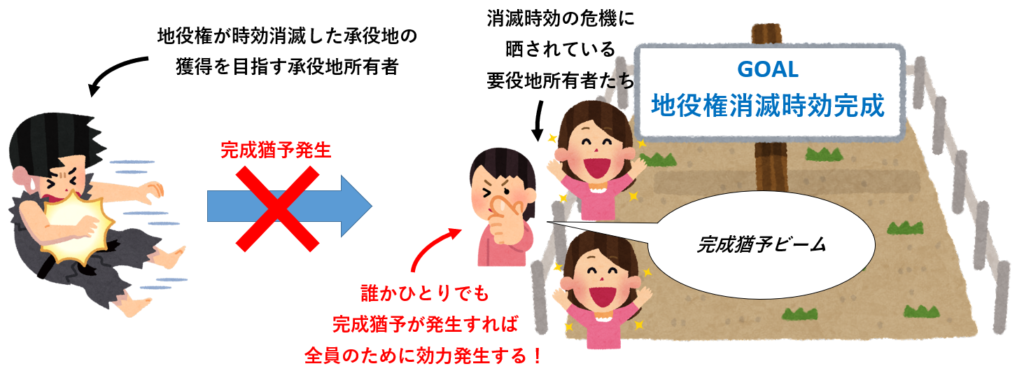

図で理解しておきましょう

地役権の消滅時効が進行し,要役地の所有者が地役権消失の危機に晒されている状況を図にしましたので確認してみてください。

ここに,要役地の共有者のうち“誰かひとり”について,時効の完成猶予が発生すれば,全員のために,消滅時効の進行が猶予されます。

また,同様に,要役地の共有者のうち“誰かひとり”について,更新が発生すれば,全員のために,消滅時効の進行がリセットされます。

民法284条と民法292条の総まとめ

共有者間における,地役権の取得時効(民法284条)と,消滅時効(民法292条)のポイントを総まとめします。

結局,取得時効・消滅時効の双方とも,『”誰かひとり”にでも完成猶予・更新が発生すれば,全員がその恩恵を受けることができる』です。

民法284条の記事を併せて確認し,頭の中を整理しておきましょう!

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

最後まで読んでくださりありがとうございました!